行笃知明丨考古研学徐州行

05/27-05/30

徐

州

行

“知之愈明,则行之愈笃。行之愈笃,则知之益明。”五月末尾,首都师范大学历史学院考古学专业本科生、研究生在一个半月的田野考古实践后,利用间隙时间组成考察小队,由陈宥成、范佳翎二位老师带领开展专题学术考察教学,旨在拓宽视野、增长学识,为下一阶段考古实习夯实基础。

徐州,古称彭城,历史底蕴深厚,文化资源丰富,如今既有徐州博物馆、徐州民俗博物馆等风土珍品荟萃之地,亦有龟山汉墓、狮子山楚王陵等星罗棋布的古迹遗存,此外,淮海战役纪念馆亦坐落于此,“事在人为”言犹在耳,气吞山河的战略大决战,其丰功伟绩镌刻至永。行前便可以预见,这趟考察之于王庄考古队,收获必然满满。

展开全文

Day 1-徐州博物馆-云龙山

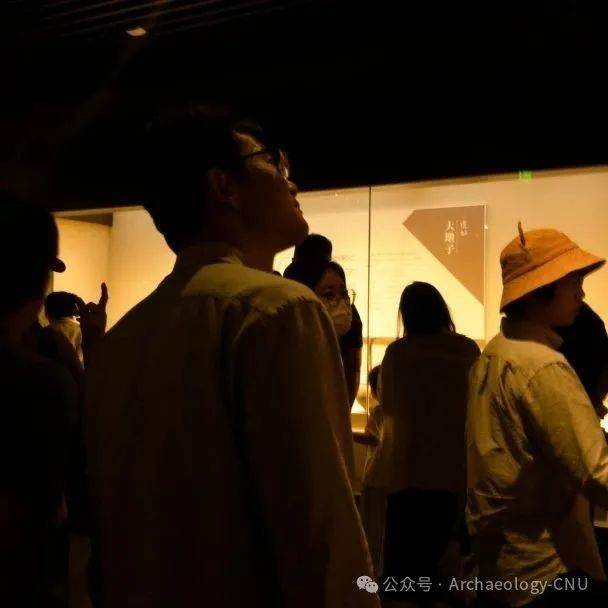

第一日下午,到达徐州后,考察小队便迅速来到徐州博物馆。徐州博物馆坐落云龙山北,紧邻乾隆行宫,以藏汉代文物为盛,生动展现两汉文化之气貌。

在参观前,范佳翎老师为同学们即兴呈现了一场生动的博物馆学小课堂,讲起了观展“功课”:对于一场展览,不仅参观之前要做攻略,参观时也要即时学习,观察动线、灯光等展陈元素,认真体悟每位策展人是如何根据展览内容设计的展览风格。

徐博所设几场展览,风格内容在“汉”这一基本大主题下却呈现出格外不同的样貌,“天工汉玉”在幽秘中尽放玉脂凝华,“汉家烟火”可以生动一观汉人俗常,“金戈铁马”明亮中不减兵刃锋芒……于同学们而言,最富有视觉冲击的展品应当便是汉玉。美玉本身足以吸睛,而S形玉龙佩镂空雕刻的精致细腻与阴线勾勒的简洁明晰共同体现其极高的技术水平,“汉八刀”“游丝毛雕”的特色方寸之间展现得淋漓尽致,更是一见难忘。

游览乾隆行宫后,考古队登上云龙山,俯瞰徐州。正逢日照西下,赤金色的远辉在山脚的湖泊投洒一片延绵的斑斓。长风吹又息,林木静复起,天地广阔,斯情斯景,失之言语。徐州人文之美、风物之美,于山顶瞬息交融。

右滑查看更多图片

Day2

-汉文化景区

-淮海战役纪念馆

-江苏师范大学

“江苏徐州地区的汉代楚王陵为西汉时期分封在徐州的楚王及其王后的墓葬,时代延续整个西汉王朝,是我国汉代诸侯王陵中保存最完整、序列最清晰的一个系列。徐州汉代楚王陵能够排出比较明确的序列并归纳出一些基本特征,它的发展具有自身的系统性,对于汉代陵寝制度、典章制度、文物考古、社会历史等方面的研究具有重要意义。徐州地区汉代楚王陵考古历程在一定程度上也是中国考古学百年发展的缩影,对于中国考古学的发展是极其重要的经验和启示。”(引自国家文物局网页“百年百大考古发现”之“江苏徐州汉楚王墓群”)

徐州狮子山楚王陵以其宏大的横穴崖洞形制、极其丰富且高等级的随葬品(尤其是金缕玉衣、镶玉漆棺、印章、兵马俑),在考古学、历史学、艺术史等领域具有不可替代的重大价值,是研究西汉早期诸侯王国历史文化的“地下宝库”。依托其建立的徐州汉文化景区,有效整合了核心遗存,成为集文物保护、学术研究、文化教育、旅游观光、经济发展、文化传承于一体的综合性平台,极大地提升了汉代文化遗产的可见度和影响力,是“让文物活起来”的生动实践。

淮海战役纪念馆则为王庄临时党支部带来了另一场精神的洗礼。馆藏大量珍贵文物、文献、照片、影像资料,通过详实的展览内容,系统、准确地记录了战役的背景、进程、重大决策、关键战斗、敌我态势、战役结果及其深远影响,是驳斥历史虚无主义、传承真实历史记忆的权威平台,重点展现“听党指挥、依靠人民、团结协同、决战决胜”的精神内涵。此外,纪念馆主体建筑设计庄重、气势恢宏,与淮海战役烈士纪念塔、碑林、园林等共同构成一个规模宏大、肃穆庄严的纪念性空间环境,具有较高的艺术价值和纪念意义,也警示后人铭记历史、缅怀先烈、珍视当下。

右滑查看更多图片

傍晚,考察小队专程来到江苏师范大学泉山校区,与历史文化与旅游学院的师生展开了友好学术交流。座谈会上,两校师生围绕考古学专业建设、人才培养、实习实践管理、科学研究等进行交流。吕健、刘效彬、陈宥成、范佳翎、杨文昊五位老师依次介绍并充分讨论。江苏师大的同学们就科技考古的论文写作经验、论文研究等方面与考察小队的同学们分享,考察小队的同学们亦踊跃提问,“考古学是什么”“弄懂考古”的问题意识熠熠生辉。

徐

州

-龟山汉墓

-小孤山汉墓

-徐州民俗博物馆

Day3

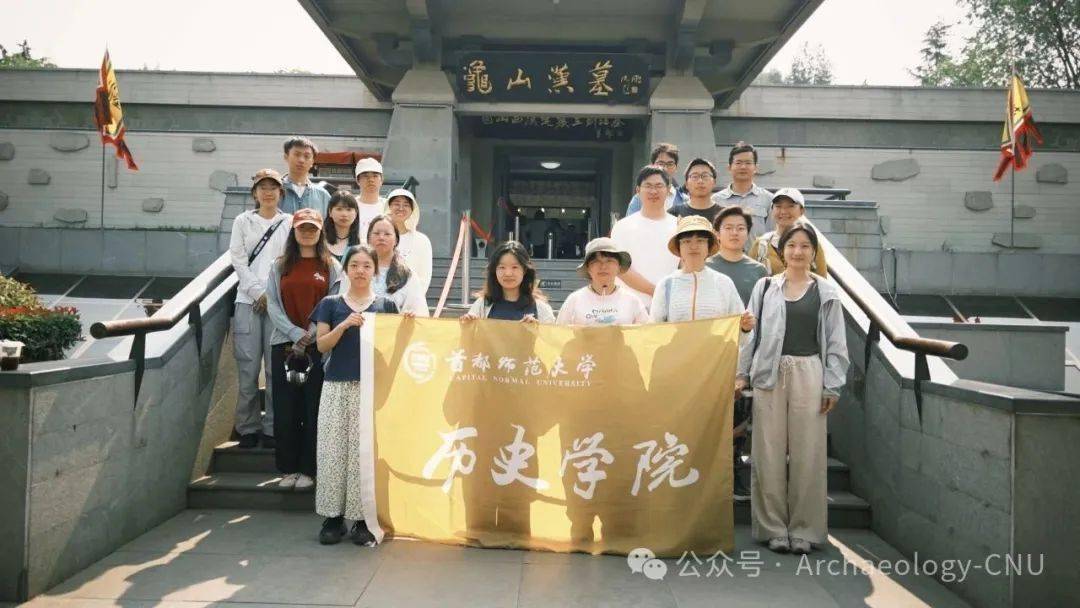

龟山汉墓由两条南北向平行的墓道和甬道组成,分别属于楚王刘注及其夫人。两条甬道几乎完全平行,长度均在56米左右,最大偏差仅5毫米,精度达到万分之一,代表了西汉时期凿山为陵工程技术的高超水平,展现了古代工匠非凡的智慧,至今令人叹为观止。在两条甬道之间,开凿有多个方形通道,是“同茔异穴”葬制的一种独特体现,完整清晰地展现了西汉中期诸侯王合葬墓的典型形制,为研究西汉诸侯王陵墓制度提供了极其重要的标尺。墓室功能分区明确,再现了西汉楚王宫廷生活的基本格局,是研究西汉贵族生活、丧葬观念、礼仪制度的重要窗口。墓中发现的少量乐舞俑和石刻文字也提供了珍贵信息。

龟山汉墓与狮子山楚王陵都是徐州汉文化的重要组成部分,从不同侧面展现了西汉楚国的强盛、汉代高超的陵墓营造技艺和丰富的丧葬文化内涵,具有不可替代的历史、科学与艺术价值。

随后,考察小队来到了徐州市文物保护和考古研究所负责发掘的徐州小孤山汉墓,现场负责人谢威为师生们介绍了目前的发掘情况。

下午,考察小队来到徐州民俗博物馆。博物馆依托全国重点文物保护单位——户部山古建筑群中的核心部分建立。这片古建筑群是徐州乃至苏北地区现存规模最大、保存最完整的明清官邸民居建筑群。它们历经沧桑,是徐州作为历史文化名城的重要实物见证,体现了徐州地区特有的建筑风格和工艺,如适应户部山地形的“鸳鸯楼”建筑形式(楼分两层,各走一门,互不干扰)、精美的砖木石雕等,具有极高欣赏价值。

徐州民俗博物馆也是众多徐州市级乃至省级非物质文化遗产项目(徐州剪纸、徐州香包、徐州风筝等)的重要展示窗口和传承基地,为非遗传承人提供展示技艺、传授技艺的场所和机会,促进非遗项目的保护、传播和可持续发展。

右滑查看更多图片

小结

此行立足田野实践基础,以徐州丰厚的两汉遗存为课堂,深化了对汉代物质文化、丧葬制度、技术成就的具体认知,亦引发对文化遗产科学保护与活化利用的实践思考,为后续考古实习与学术研究积淀了实证基础与理论参照。

彭城三日,是空间的跋涉,更是一场向着历史纵深的溯洄。首师考古以步履与思考丈量汉代文明的宏大版图,亦在“行笃知明”的箴言中,为未来考古的求索之路注入了沛然莫之能御的学术热忱与历史责任。

特别感谢

本次首师考古徐州考察队特别感谢浙江大学艺术与考古学院林留根教授与徐州博物馆原丰副馆长的大力支持,同时也非常感谢徐州汉文化景区、江苏师范大学历史文化与旅游学院、龟山汉墓、徐州市文物保护和考古研究所、徐州民俗博物馆等单位的热情协助指导。

撰文|彭馨仪

编辑、摄影|郑蔡知语 于婷月

审订|陈宥成老师

评论